Cuatro cargos públicos se han posicionado en contra de la regularización de la prostitución voluntaria porque sólo favorece a las mafias y la trata: Merçé Conesa (CiU), presidenta de la Diputación de Barcelona; Núria Parlón (PSC), alcaldesa de Badalona; Montserrat Candini (CiU), alcaldesa de Calella; y Lluïsa Morte (PSC), primera edil de Sant Boi de Llobregat. Todas son mujeres (curioso) y pertenecen a dos grupos políticos que ya han gobernado la ciudad sin resolver el problema. La conclusión es que, para ellas, todo lo que no sea desregular el mercado del sexo es un anatema. Pero sus compañeros de partido no siempre han seguido a la Escuela de Chicago.

En 2006, una de las preocupaciones de Montserrat Tura (PSC) era que el sector de los “servicios sexuales a cambio de remuneración” (es decir, la prostitución) estaba “desregulado” y amenazaba con crecer anárquicamente, como demostraba el hecho de la invasión de la vía pública. Era una actitud keynesiana, realista. En cambio, en 2012, Xavier Trias (CiU) abogó por prohibir la prostitución en la calle de forma total. Qué idea estalinista. Cuando despertó, el dinosaurio seguía allí.

“Regular”, etimológicamente, proviene del latín regula (regla, barra recta para medir). Regulare (verbo): acción de medir, computar, comparar y ajustar. Regularis (adjetivo): algo que está conforme a la regla, que no tiene cambios bruscos. Por lo tanto, regular o regularizar tendrían tanto el sentido de calibrar el problema como de ponerle coto, límites.

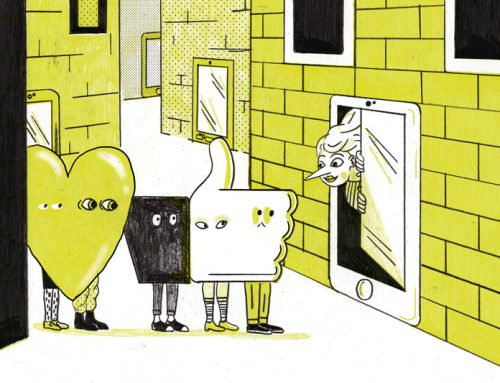

Entre unos y otros, hoy en día la prostitución sigue siendo una actividad alegal porque no hay marco que la regule, pero no es aeconómica, como demuestra que el gobierno español la incorporara al PIB en 2015 atribuyéndole 3.672 millones (¿cómo diablos lo calculan?). Los abolicionistas —así se llaman quienes consideran que la prostitución per se es esclavitud— defienden el modelo sueco: es legal vender sexo, pero es ilegal comprarlo (lo sé, es difícil de comprender). Acabada la “demanda”, acabada la “oferta”, según estos economistas genitales. Otras voces —entre ellas Cristina Garaizabal, miembro de Hetaira, asociación en defensa de las prostitutas—, sostienen que en Suecia no se ha acabado la demanda, sino que ahora es clandestina. Es lo que se llama economía sumergida: de paso, también han quedado sumergidos los derechos y la protección sanitaria.

Porque, quienes defienden no regularizar la prostitución por su incidencia en el aumento de la trata, ¿también defenderían desregularizar el trasplante de órganos porque su regularización genera un mercado ilegal? ¿O desregularizar los derechos laborales porque en el trabajo legal también se dan situaciones de ilegalidad? ¿O derogar la Convención de Ginebra porque las guerras son amorales? No se trata de lo bueno contra lo malo, sino de lo preferible contra lo detestable.

No regular la prostitución denota unos principios éticos, si se quiere, encomiables, pero también una ceguera profunda: no existe legalmente, pero se cuenta económicamente. No regular la prostitución voluntaria en la calle —como no regular a los manteros, a los inmigrantes o a AirBnB—, no conlleva que desaparezca el problema, sino que quienes la ejercen sigan desprotegidas legal, social y económicamente. Quizá no queramos que haya prostitución, pero la hay. Al menos, no miremos para otro lado como un Milton Friedman cualquiera.