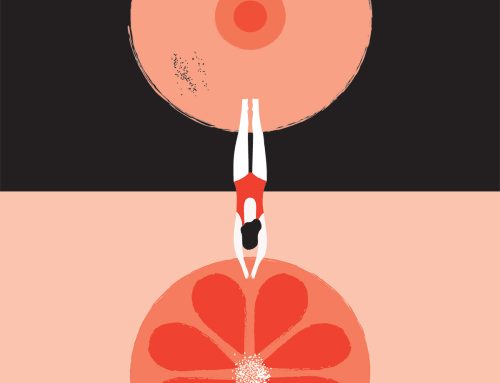

Relato: Marina Orozco • Ilustración: Laura Martinez

Tuya

Otra patada. Esta vez más fuerte, aquí, justo debajo del ombligo. Me has despertado, quieres que me mueva, que me levante, que camine, pero estoy agotada. Aparto con la mano los mechones impregnados en sudor que me tapan los ojos. Me había quedado dormida en un taburete de plástico de la cocina, la cabeza apoyada sobre la mesa. Al levantarme, siento un ligero mareo y me dirijo, ya por costumbre, a la palangana del baño. Me arrodillo y recojo mi cabello negro en una coleta, pero no llego a vomitar. Veo de reojo mi reflejo en el sucio espejo resquebrajado. Enciendo la luz, que parpadea varias veces hasta finalmente iluminar mi rostro. Tomo entre mis manos mis grandes pechos. ¿Cómo puedo explicarle a mi cuerpo que no hace falta que se prepare para producir leche? ¿Cómo le digo a mi mente que pare las pesadillas que me atormentan por las noches? ¿Cómo puedo consolar a mi corazón que grita que lo que llevo dentro me pertenece? No. No eres mío y, sin embargo, yo me siento tan tuya. Todo mi cuerpo arropándote, dándote alimento, protección y calor.

Te llamaría Anand, y te vestiría siempre con colores vivos. En el mercado, te dejaría devorar todos los laddu que quisieses. Ahorraría para comprarte una bicicleta y que pudieses así recorrer libremente las bulliciosas calles de nuestra maravillosa ciudad. Irías al colegio y por las tardes saldrías con los amigos a hacer volar cometas. Aunque los demás nos diesen la espalda, siempre seríamos felices, tú y yo.

Sumerjo mis manos en la palangana de agua tibia y me lavo la cara. Presiono con los dedos mis párpados y respiro hondo. Ya solo podremos estar juntos un par de semanas más. Qué rápido han pasado estos meses, parece que fuese ayer el día en que acepté. Recuerdo que era una mañana extraña, ya que el sol, en vez de acariciarme el rostro como la mayoría de días, se escondía, tímido, tras unas nubes. Decidí, del mismo modo, cubrir mis temores y mis dudas con un sari azulado, como las calles de Jodhpur, y con un peikot a juego. Tenía algunos agujeros aquí y allá, pero era la mejor prenda que poseía. Salí de casa repitiéndome a mí misma una única frase en bucle: «necesitas el dinero».

La vieja puerta de la clínica era de madera, pintada de un verde pálido y con una mirilla en su centro. Tardé varios segundos en atreverme a pulsar el timbre. Oí unos pasos aproximarse hacia la entrada y sentí unas ganas irrefrenables de salir corriendo. Cuando quise darme cuenta, me encontraba perdida por los callejones del casco antiguo de la ciudad, las gotas de sudor deslizándose por mi espalda. Alcé la vista y me percaté de que mis pasos me habían llevado frente a Kunj Bihari, el templo al que siempre iba cuando era pequeña y donde me daban algunas monedas por barrer el polvoriento suelo. Penetré descalza en su interior y mis ojos, como hipnotizados por las llamativas y coloridas pinturas de las paredes, olvidaron durante unos segundos parpadear. Finalmente, mi mirada se posó sobre un gran mural que representaba al dios Krishna tocando la flauta. Di unos pasos, temerosa, hacia él y me arrodillé sobre una desgastada alfombra.

—Voy a hacer un pacto, Krishna, un pacto que no te va a gustar, pero que no puedo esconderte. No te pido que me perdones, solo deseo que me comprendas —musité.

No obtuve respuesta. Decidí proseguir:

—Haré feliz a alguien, personas de un país lejano cuyo deseo más grande es tener un hijo y yo puedo ayudarles a cumplir su sueño. Sé que es ilegal pero necesito el dinero, Krishna, estoy desesperada.

Un niño pequeño, que llevaba rato jugando por los alrededores, vino hacia mí y se tumbó sobre mi regazo. Tenía los ojos inmensos, tan oscuros que no podía distinguir la pupila del iris, y me vi reflejada en ellos.

—¿Por qué estás triste? ¿Con quién hablas? —me preguntó curioso mientras jugueteaba con mi peikot. Sentí como las lágrimas empezaban a aflorar.

—Anand, vuelve aquí ahora mismo —ordenó una mujer de mediana edad, que vestía una kurta granate, con motivos dorados.

No pude evitar desviar mi mirada hacia su delicado tobillo, donde llevaba un precioso payal de oro. Con las manos en la cintura, volvió a repetirle a su hijo, esta vez en un tono más amenazante, que regresara. Perezosamente, el niño se levantó y volvió cabizbajo hacia su madre, que lo agarró firmemente por la muñeca y ambos empezaron a alejarse en dirección a la salida del templo, mientras ella le reprendía: «¿Qué te he dicho sobre los intocables? ¿Es que no te has fijado en los harapos que llevaba? No quiero que te acerques a esa gente.»

Salí del templo y me dirigí de nuevo hacia la clínica. Esta vez llamé a la puerta con los nudillos. Oí de nuevo los mismos pasos que antes, y me abrió una señora de porte serio y ojos diminutos que me escrutaban tras unas gruesas lentes.

—Pasa, por favor —me invitó mientras cerraba la puertecita verde tras de mí.

Las paredes eran de un blanco desgastado. Había una pequeña sala de espera y lo primero que vi fueron dos vientres enormes. Eran dos muchachas de más o menos mi edad, dudo que tuviesen más de veinticinco años. Apenas se inmutaron cuando atravesé la habitación y la señora me indicó que entrase en su despacho. El resto lo recuerdo borroso. Solo sé que cuando me comunicó lo que me pagaría, acepté sin pensármelo más. Firmé el pacto. Ya no había marcha atrás. Era demasiado tarde para volver a salir corriendo.