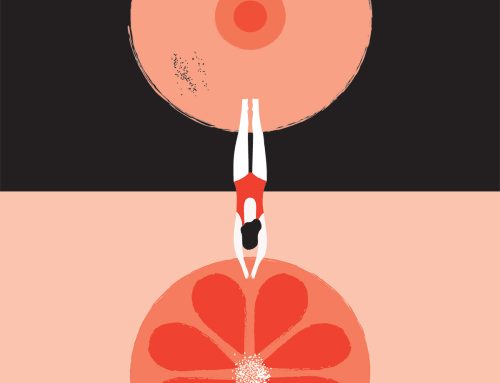

Relato: Elisa Pont • Ilustración: Beatriz Oliver

Un domingo por la tarde

Fueron aquellos años de. Los años de. Sí, aquellos años en qué… Escucho tu voz entrecortada intentando repetir aquel poema que cuando niña solías leerme, a los pies del sofá, tirada en la alfombra desvencijada del salón mientras la abuela trajinaba en la cocina. Acostumbrabas a pronunciar los primeros versos con una intensidad inusitada, algo impostada incluso, para luego descender al susurro, casi al lamento. Decías que era un canto a la vida formulado desde la muerte, que una dicción adecuada era imprescindible para captar su esencia. No recuerdo el nombre del autor, tampoco tú, apuesto. Ya es demasiado tarde, demasiados años que pesan en tu memoria desgastada, adulterada ahora por fármacos de los que, no me da miedo decirlo, desconfío.

La vida era del otro. Era del otro, sí, no mía… Sigues empeñado en recitar aquel poema, cuya extensión ahora me parece incluso ridícula, exigua para todo lo que tú me contabas que decía. Yo era una niña que tirada en el suelo, en la alfombra, te miraba boquiabierta y encandilada mientras tú leías y recitabas, recitabas y leías, y me relatabas historias que parecían impropias de nuestro mundo pero que en verdad eran realidades paralelas, vidas que coexistían en un mismo tiempo y espacio. ¿Y las conoces, abuelo, a todas esas personas?, te preguntaba, con inquietud y algo de temor ante tu respuesta, pues no había vez en la que alguna lágrima cayera por tus mejillas, en forma de riachuelo.

Y de pronto, la risa de la abuela llegaba desde los fogones, casi siempre en sintomía con aquel programa de tertulias radiofónicas que de manera incuestionable se sintonizaba cada noche en casa. Entonces yo daba vueltas por la alfombra, divertida al escuchar a la abuela reír y dubitativa por saber si tú, abuelo, te enfadarías con ella, otra vez, por todo ese jaleo y alboroto que decías desprendía su voz. Una voz, la de mi abuela, que era risueña y estruendosa, sobre todo cuando cantaba o nos apremiaba a la hora del desayuno para que no llegaramos tarde al colegio; una voz alegre que nada tenía que ver con la amargura que se le incrustó después, cuando la tía Manuela dijo que se iba, gritando, que aquello no era vivir. Y así fue, que se fue y nunca más volvió, pero tampoco consiguió vivir.

– Hija, niña, ¿dónde estás?

– Aquí abuelo, estoy aquí…

Me pregunto cómo experimentaste aquella pérdida, el abandono del hogar y la posterior muerte de la tía Manuela. Recuerdo que hubo épocas de silencio y luego gritos; casi a diario, la abuela gritaba al verte y tú le respondias del mismo modo, sin apenas escuchar lo que te había dicho. Nosotras nos escondíamos en la habitación y cerrábamos la puerta para no oíros, o bien salíamos a la calle, más allá de la plaza, y con Sole y Jandro jugábamos a las canicas, luego al escondite y, a veces, comíamos pan con chocolate. Muchas tardes se nos hacía de noche en la plaza sin querer volver a casa. Tampoco estoy segura de que vinierais a buscarnos, al menos durante las primeras semanas, los primeros meses; sino que éramos nosotras las que volvíamos cabizbajas a casa, derrotadas y abatidas ya no por perder las tres partidas a las canicas o al pillapilla sino por la seguridad de que no encontraríamos a la tía Manuela pelando patatas para la tortilla o sentada en el sillón junto a ti, abuelo, que mira que te quería la tía, con todos sus defectos, le decías, pero te idolatraba hasta las entrañas.

Supongo que la abuela y tú teníais demasiada rabia contenida, tristeza y odio. ¿Fuisteis en parte culpables de su muerte?, te pregunto ahora que sé que no puedes responderme. La cobardía y la vergüenza han hecho que esta conversación se haya dilatado en el tiempo, enterrado en otros tantos asuntos. Ni siquiera cuando falleció la abuela fui capaz de hablarte. Tenía algo atravesado dentro de mí que me impedía pronunciar ni una palabra, incluso comer se convirtió en un suplicio. Alicia me decía que no llorara ya más, que la abuela se había ido en paz, que pensara en los buenos momentos vividos con ella. Pero yo sólo podía recordarla llorando desconsoladamente el día en que, por teléfono, anunciaron la muerte de la tía Manuela: sus ojos de espanto y sus manos temblorosas, cómo se dejó caer en la silla de la cocina, aún con la radio sonando, y explotó en un grito de dolor y arrebato que nunca más he vuelto a presenciar. Y en cambio contigo, abuelo, es diferente, siempre lo ha sido.

Hay cierta paz en esta habitación de hospital, tan blanquecina y desnuda. Los médicos se acercan cada hora para comprobar tus constantes vitales. Me miran y asienten con la cabeza como dando a entender que todo sigue su curso, que te estás encaminando a la muerte por la ruta más serena, menos dolorosa. Estás anestesiado. Los goteros rodean tu cuerpo semidesnudo, tan delgado, que me daría miedo tener que cogerte en brazos por si te lastimo. Oigo gente murmurar en el pasillo pero no alcanzo a entender qué dicen. Son otros tantos familiares que, como yo, esperan lo que ya no puede evitarse. Te morirás y no podrás contarme por qué se suicidó la tía Manuela. Qué cobardía la mía no preguntartelo antes.

Y ahora que ya sólo queda esperar, me da por repetir aquel poema contigo, en susurros, no vaya a despertarte.

Fueron aquellos años de regocijo del corazón,

en los que vivíamos sin tregua

y nos besábamos sólo a ratos.

Aquellos años en que la vida era de otros,

una ensoñación,

y nuestras meriendas,

en el parque

antes del toque de queda.