Relato: Marc Cerrudo • Ilustración: Marta Ortega Casado

Tras la sombra del olivo

Aquella ausencia convertía los días de Saturnino en un sinsentido. No comprendía el transcurrir de los segundos sin Carmen a su lado tornando la arena del reloj en cataratas de rubíes. El tiempo ya no avanzaba, se arrastraba como una ballena varada en la playa que intenta volver al azul. Sumido en esa no-vida, desde su jardín Saturnino suplicó un pacto al Sol.

—Un día más con ella, Gran Astro, solo uno más.

—La senda a la nada no se puede desandar, anciano. Es demasiado tarde para vivir el ayer.

—Si no puede volver, que lo haga su sombra. Con intuir sus formas y sus danzas me basta, Gran Astro.

—Su sombra por tu luz, anciano.

Saturnino aceptó las palabras del Sol sin entender el precio que debía pagar por ellas. Se retiró del jardín con una reverencia a la estrella, quien tras la charla se dejó imantar por el horizonte y quedó sepultada en un alud crepuscular de nieve negra. Por la noche Saturnino no pegó ojo, pensando en cuán poco de invierno tenían los meses de febrero cuando Carmen aún no había dejado huérfana su mitad de la cama. Le costaba discernir si tenía frío o simplemente lo sentía.

Un gallo cantó para romper la noche en mil esquirlas de obsidiana y Saturnino, con toda la celeridad que le permitió su sonajero de huesos nonagenarios, se levantó de la cama con rocío en la mirada. Se vistió de domingo ante la estupefacción de aquel martes; la boina encajada en la cabeza de Saturnino formó aún más arrugas en su rostro de arcilla agrietada. Con pasos tímidos pero marciales caminó hasta el jardín. Todo lucía como siempre a excepción de la sombra del gran olivo.

El Sol asomaba tras las colinas y sus primeros rayos de luz corrían en estampida hasta impactar contra el árbol. De esa colisión nacía una atípica proyección opaca sobre el césped del jardín; carente de ramas, hojas y gran parte del tronco, la sombra dibujaba dos brazos, una espalda jorobada y el perfil de un rostro con nariz aguileña. Donde debería haber las piernas de aquella figura umbría, la sombra enhebraba sus formas con la copa del árbol y sus raíces. Saturnino se estremeció al ver como del olivo brotaba la sombra de su Carmen.

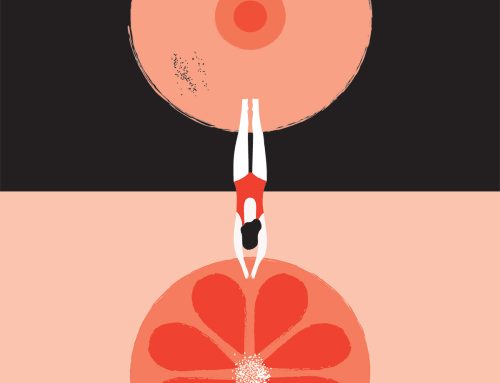

Se acercó al árbol con cautela, miedo y excitación, como un niño al abismo de un trampolín. La sombra de Carmen parecía desperezarse con movimientos ungidos de parsimonia, ajena al lento acercar del que había sido su marido durante más de setenta años. Una abeja libaba el jugo de una dedalera mientras observaba distraída la escena; su aguijón era un apéndice del corazón o a lo mejor todo lo contrario. El dulce estimuló en demasía el sistema nervioso de la abeja, que sintió la punzante necesidad de volar hasta el dorso de la mano del humano y besarla con su lanza. La picada sorprendió a un absorto Saturnino; alzó el brazo al cielo profiriendo insultos ininteligibles mientras la abeja se desplomaba muerta pero saciada de vida. Saturnino, aún arrojando blasfemias, no se dio cuenta de que su pie izquierdo pisaba la sombra de Carmen. Las entrañas de la tierra expulsaron un grito telúrico. Cuando Saturnino se volvió hacia el aullido, descubrió a la sombra de Carmen con los brazos en jarras mirándole sin ojos. La brisa sacudió las ramas del olivo y de sus hojas partieron palabras silbadas hasta el oído de Saturnino: “No me pises, pazguato. Ya veo que sigues siendo tan desmañado como siempre”. Era la voz de Carmen y Saturnino sintió estallar la primavera en el pecho.

Quería hablar todo lo que había callado desde la partida de su esposa, pero sus herrumbrosas cuerdas vocales no emitieron sonido alguno. El iris de sus ojos, sin embargo, cantaba himnos caoba. Ante la desobediencia de su voz, Saturnino se limitó a sentarse en el poyo y observar; una corona de buganvilla se derramaba por la pared, sobre su cabeza, como si fuera la diadema de aquel jardín.

La sombra de Carmen empezó a deformar sus contornos con ingrávida sutileza. Sus brazos se alargaban hasta todos los puntos del jardín, acariciando flores y podando hojas caducas. Esos movimientos eran correspondidos en las ramas del olivo, que variaban de longitud a merced de los designios de aquella sombra con vida. Saturnino, obnubilado, seguía con la mirada el constante vaivén de las ramas, el minué bailado por la sombra de su mujer y el olivo.

El Sol, en lo alto de la gran bóveda añil, seguía lanzando hilos de luz que descendían hasta el jardín como halcones tras su presa. Una vez llegaban al patio, rompían en todas direcciones trazando instantes de vida: con alambicadas peripecias empezaron a dibujar postales de Saturnino y Carmen. El primer baile, el beso tras la iglesia, la boda, el nacimiento de sus hijos, el viaje a la Toscana, el nieto y el hijo del nieto, el último plato de migas junto a la chimenea. Saturnino turnaba sus miradas entre aquel milagro de luz y la sombra de Carmen, que proseguía con sus quehaceres botánicos anclada en el olivo.

Las horas se fugaron al oeste del jardín y la noche reclamó su trono. El Sol exigió entonces lo que era suyo.

—Su sombra por tu luz, anciano.

Saturnino, ataviado de felicidad, no protestó. Antes de que el Sol se perdiera tras los confines, el anciano caminó hasta el olivo y se colocó frente a él de tal modo que su cuerpo quedara cubierto completamente por la sombra de Carmen. Esta vez ella no se quejó y, a pesar de lo negro de su todo, pareció sonreír. Arropado por la sombra del olivo, Saturnino se dispuso a ofrecer su luz.

El Sol empezó a huir. Se iba sin prisa, como un helado se deshace una tarde de verano. A medida que la luz menguaba, la sombra de Carmen dejaba de ser. El cuerpo de Saturnino se desvanecía con ella. Primero sus pies, a los que siguieron sus rodillas, su cintura, sus brazos y su torso; todo él se fundía a negro junto a la sombra de Carmen y aquel día caedizo. Era sorprendentemente plácido evaporarse como el fulgor de las luciérnagas al alba, pensó Saturnino.

El mundo desapareció y el vacío era tan bello.